薄火蔵明

手動映像機器研究・展示専門「カイロプティック商会」代表

精神史研究(大阪芸術大学・武蔵野美術大学非常勤講師)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レンズ嗜好症 昭和十一年七月号「ホームライフ」/『幻影の城主』、『わが夢と真実』所収(抜粋)

江戸川乱歩

中学一年生のころだったと思う。憂鬱症みたいな病気に罹って、二階の一間にとじこもっていた。憂鬱症は日光を恐れるものだか

ら、家人に気がねしながら、窓の雨戸を閉めたままにして、暗い中で天体のことなど考えていた。そのころ父の書棚の中に、通俗天

文学の本があって、私はそれによって宇宙の広さを知り、地球の小ささを知り、自分という生き物の虫けら同然であることを感じて、

憂鬱症の原因はそういうところからもきていたのだが、中学生としての勉強など無意味になってしまって、天体のことばかり考えて

いた。むろん肉眼では見えない太陽系の向こうの天体のことである。

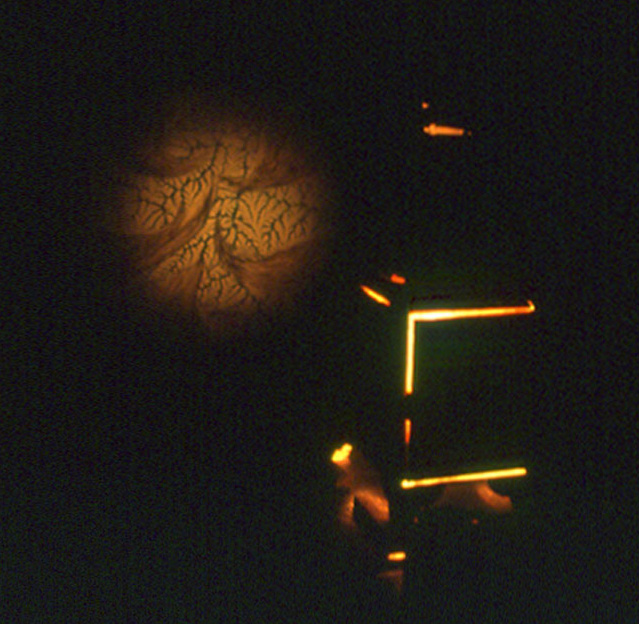

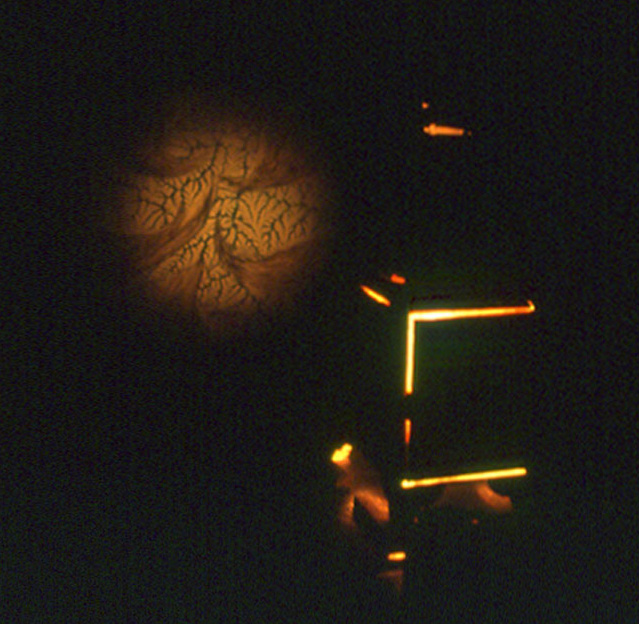

そんなふうにボンヤリしていて、ふと気がつくと、障子の紙に雨戸の節穴から外の景色が映っていた。茂った木の枝が青々として、

その葉の一枚一枚までが、非常に小さくクッキリと映っていた。屋根の瓦も肉眼で見るのとは違った鮮やかな色だったし、その屋根

と木の葉の下に(そこに映っている景色はさかさまなのだから)広がっている空の色の美しさはすばらしかった。パノラマ館の背景

のような絵具の青さの中を、可愛らしい白い雲が、虫の這うように動いていた。

私は永い間、その微少な倒影を楽しんだあとで、立って行って障子を開いた。景色は障子の紙の動くにつれて移動し、半分になり、

三分の一になり、そして消え失せてしまった。景色を映していた節穴は、今度は乳色をした一本の棒となって、暗い部屋を斜めに切

り、畳の上に白熱の一点を投げた。

私はその光の棒をじっと眺めていた。乳白色に見えるのは、そこに無数のほこりが浮動しているためであることがわかった。ほこ

りって綺麗なものだった。よく見るとそれぞれに虹のような光輝を持っていた。一本の産毛のようなほこりはルビーの赤さで輝き、

あるほこりは晴れた空の深い青さを持ち、あるほこりは孔雀の羽根の紫色であった。

そのころ私の父は特許弁理士をやっていて、細かい機械などを見るために、事務室には大きなレンズが転がっていた。直径三寸ほ

どもある厚ぼったいレンズが、ちょうどその時、私の二階の部屋に持って来てあったので、私は何気なくそれを取って、節穴から光

の棒に当てて見た。そして、焦点を作って紙を焼いたりして、子供らしいいたずらをしていたが、ふと気がつくと、天井板に何か薄

ぼんやりした、べら棒に巨大なものが、モヤモヤと動いていた。 …………

写真撮影:塚越藤司2004

home